L’histoire de la profession de sage-femme reste longtemps peu documentée, bien qu’on trouve des traces de cette figure féminine dès le Néolithique. Celle-ci est la plupart du temps placée devant (obstetris) la parturiente ce qui a donné plus tard le terme d’obstétrique. La sage-femme est littéralement celle qui a la sagesse de la femme et aide les femmes à devenir mère.

Des matrones aux sages-femmes formées

Autrefois, dans les campagnes, les matrones, choisies pour leur expérience, exerçaient sans formation. L’État, soucieux d’accroître la population, les marginalisa à cause de pratiques jugées dangereuses. À l’inverse, les sages-femmes urbaines recevaient un enseignement structuré : au XVIIIᵉ siècle, Angélique Du Coudray crée un mannequin d’apprentissage et diffuse les techniques de manœuvres obstétricales dans tout le royaume.

Du domicile à l’hôpital

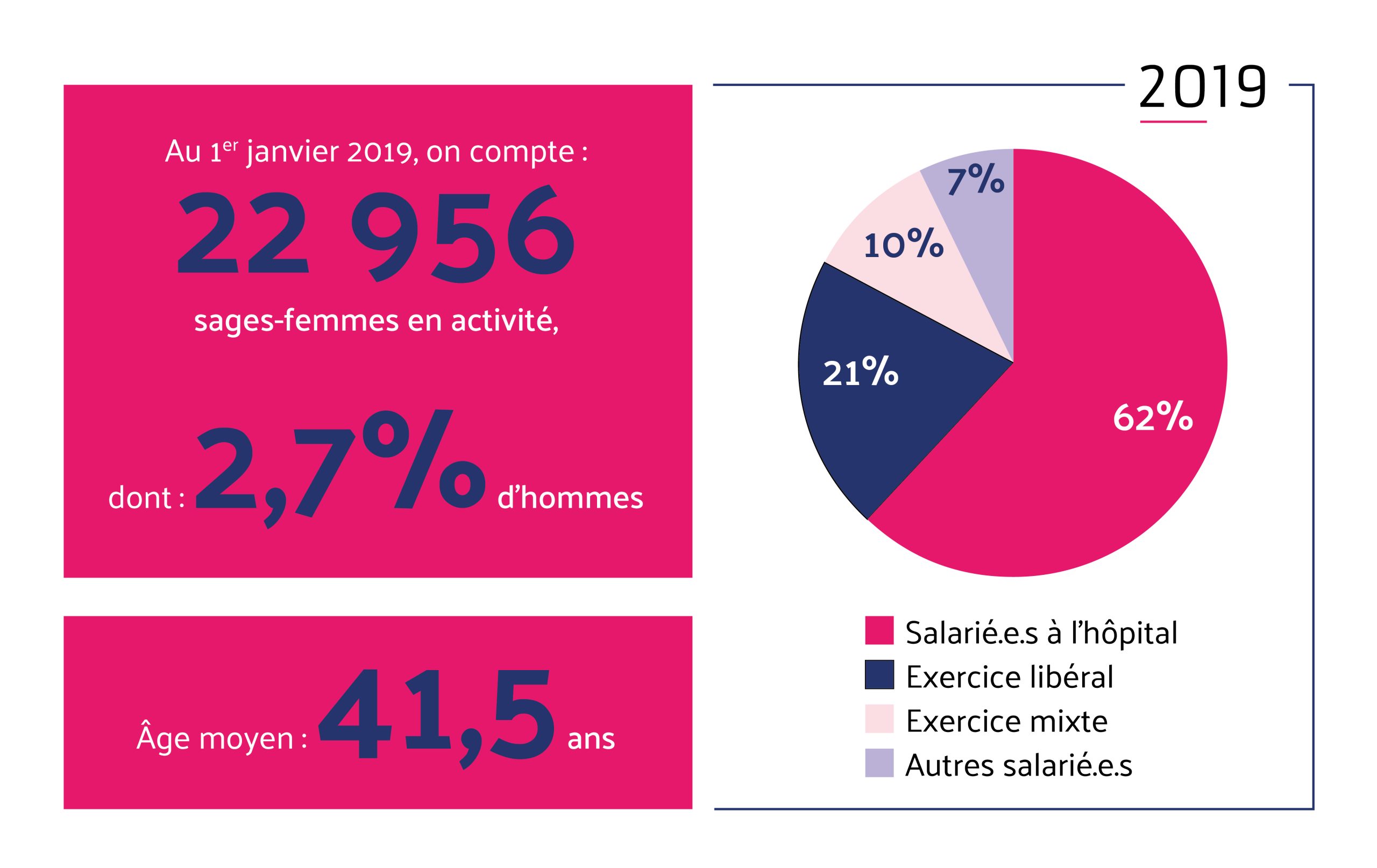

Le XXᵉ siècle marque un tournant : les progrès médicaux et les politiques de santé publique transforment la maternité. L’accouchement à domicile décline au profit de l’hôpital, où les sages-femmes deviennent majoritairement salariées. Après 1945, la sécurité sociale et les allocations familiales encouragent les naissances en maternité. En 1984, la profession s’ouvre aux hommes, qui reste très minoritaire (moins de 3% de la profession). En 1989, statut de la sage-femme hospitalière de la fonction publique est créé.

Technicisation et perte d’autonomie

Les avancées scientifiques du dernier quart du XXᵉ siècle (échographie, monitoring, péridurale) accroissent la technicité des soins au détriment de l’accompagnement prodigué par les sages-femmes. Les sages-femmes gagnent en technicité mais perdent en autonomie. Les décrets de périnatalité de 1998 définissent les normes en matière de personnel et de locaux tandis que les protocoles s’installent pour rationaliser le temps et les prises en charge. Cette médicalisation massive conduit à une standardisation de l’accouchement : 99 % se font désormais à l’hôpital et 75 % sous péridurale, au détriment parfois du vécu des femmes.

Vers une redéfinition du métier

Face à ce constat, la profession milite pour un retour à l’humanisation des naissances et expérimente les maisons de naissance, où les femmes accouchent dans un cadre plus intime et physiologique. Parallèlement, les sages-femmes voient leurs compétences élargies : elles assurent le suivi gynécologique des femmes en bonne santé, prescrivent contraception, réalisent des IVG médicamenteuses et instrumentales et participent activement aux politiques de santé sexuelle et reproductive.

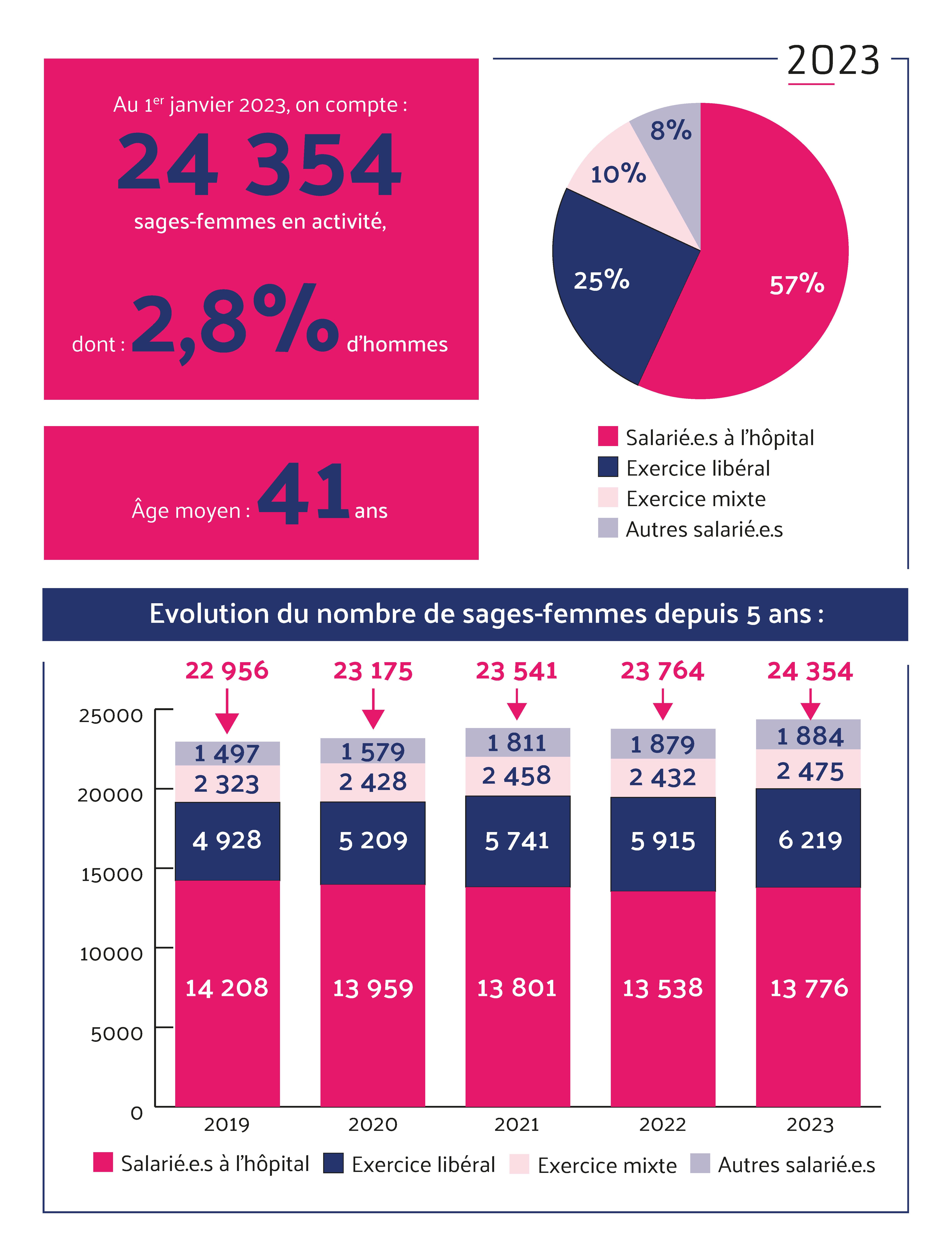

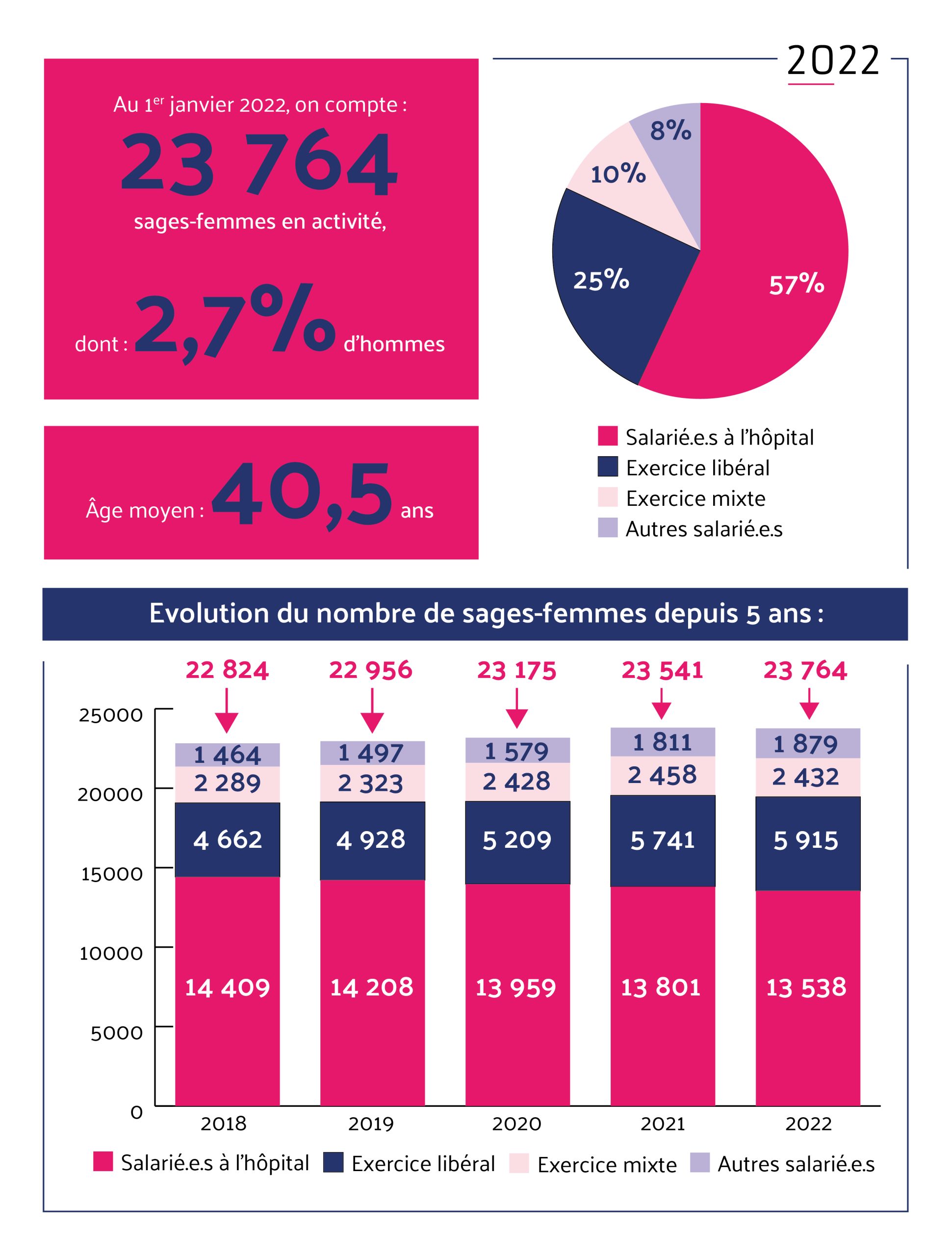

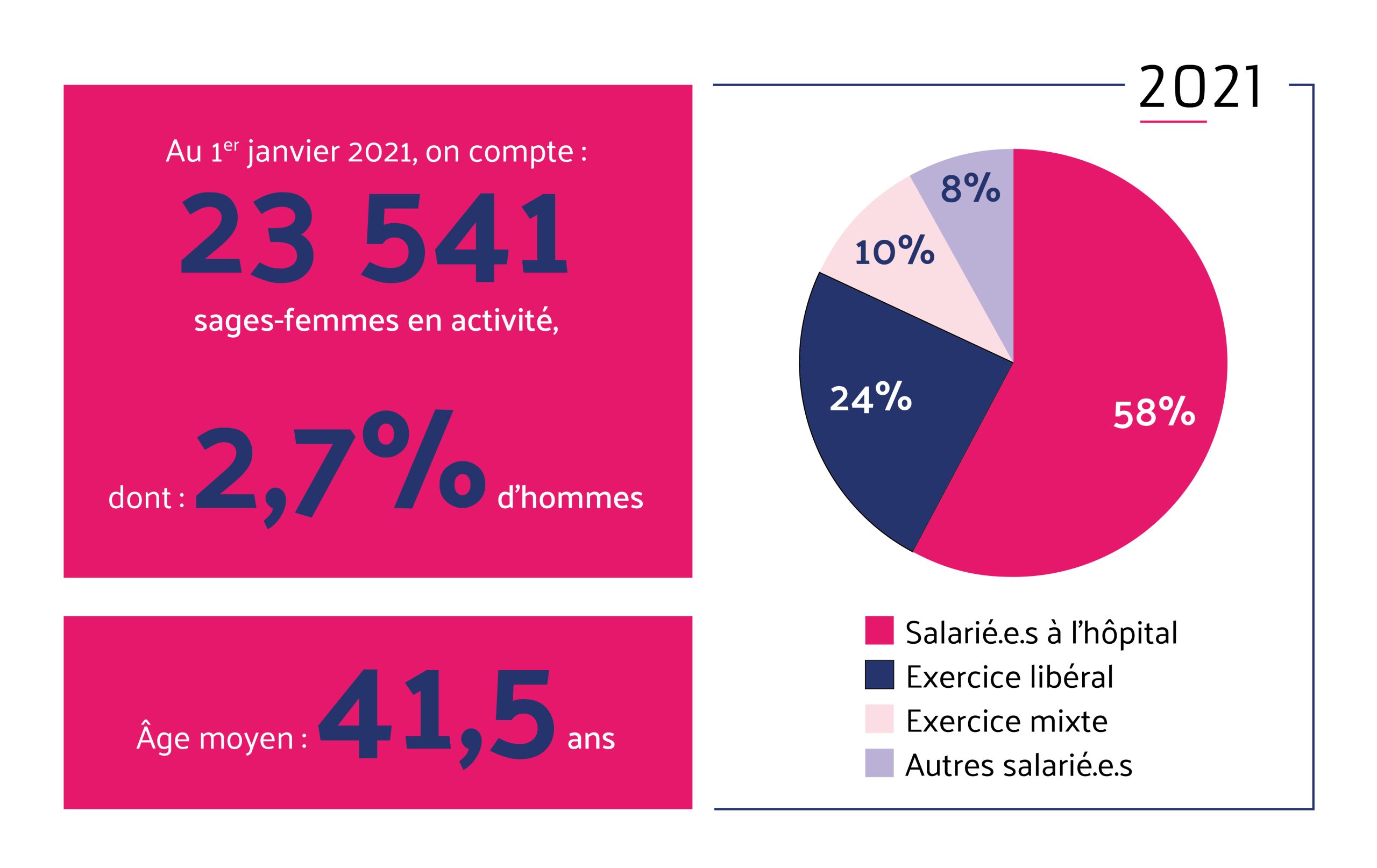

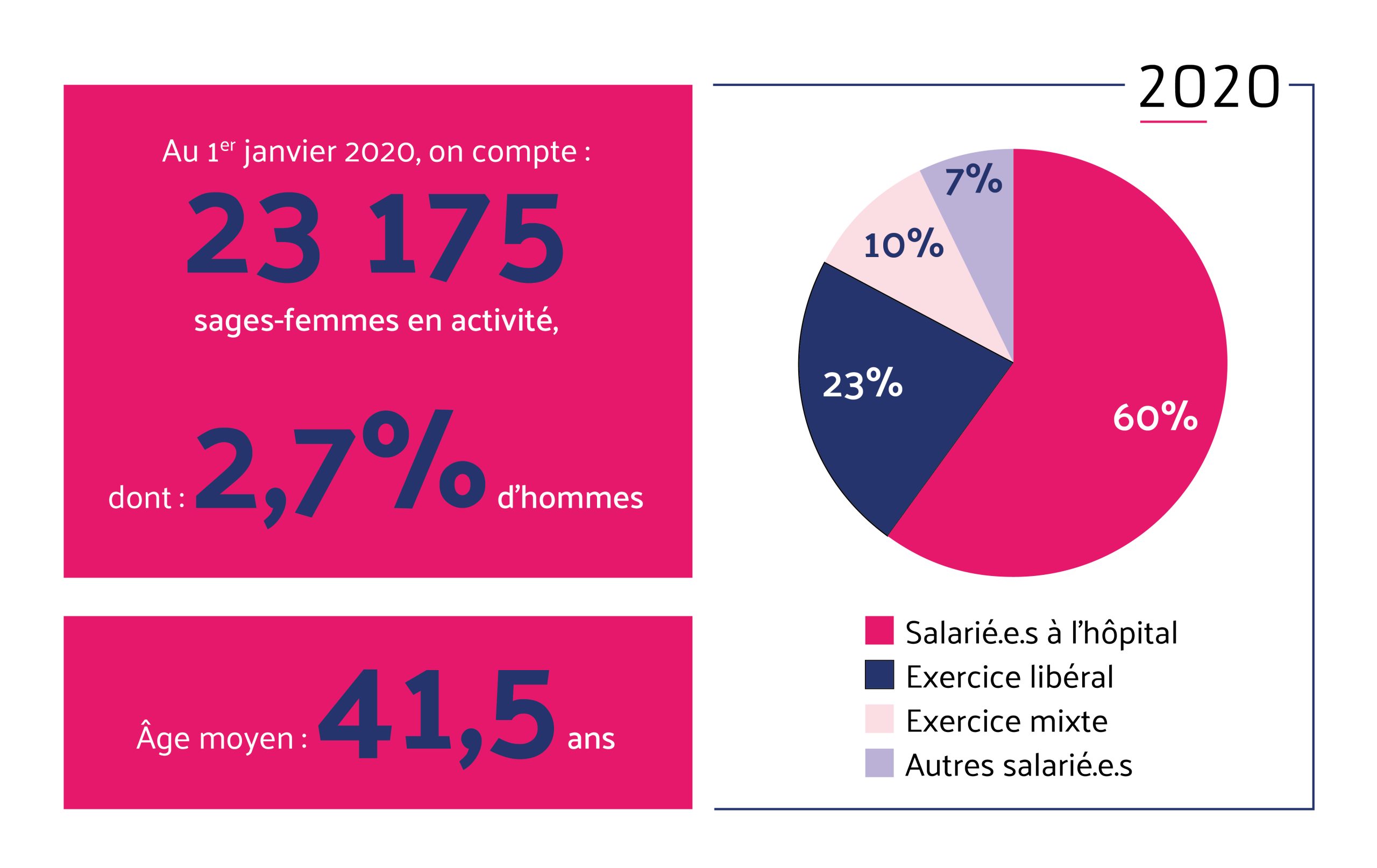

Évolutions récentes

Ces dernières années, on observe un retour au libéral des sages-femmes, mode d’exercice qui concerne un tiers de la profession, et une participation plus large aux politiques de santé. L’extension de leur champ d’action, en matière de vaccination ou de prescription, leur permet de devenir un acteur pivot du système de santé dont les prérogatives dépassent leur patientèle féminine avec la possibilité de prescrire certains médicaments relatifs au traitement des infections sexuellement transmissibles aux hommes partenaires de leurs patientes ou encore de réaliser des bilans de prévention.

Au cours des dernières décennies, les sages-femmes françaises ne se sont pas résignées à devenir les auxiliaires des obstétriciens. Grâce à leurs combats pour leur statut ou pour leurs compétences, elles ont à cœur de rester toujours au plus près de la santé des femmes.