(en dehors du cas particulier d’une plainte dirigée contre une sage-femme chargée d’une mission de service public, autrement dit exerçant par exemple au sein d’un établissement public de santé ou en centre de protectin maternelle et infantile)

(en dehors du cas particulier d’une plainte dirigée contre une sage-femme chargée d’une mission de service public, autrement dit exerçant par exemple au sein d’un établissement public de santé ou en centre de protectin maternelle et infantile)

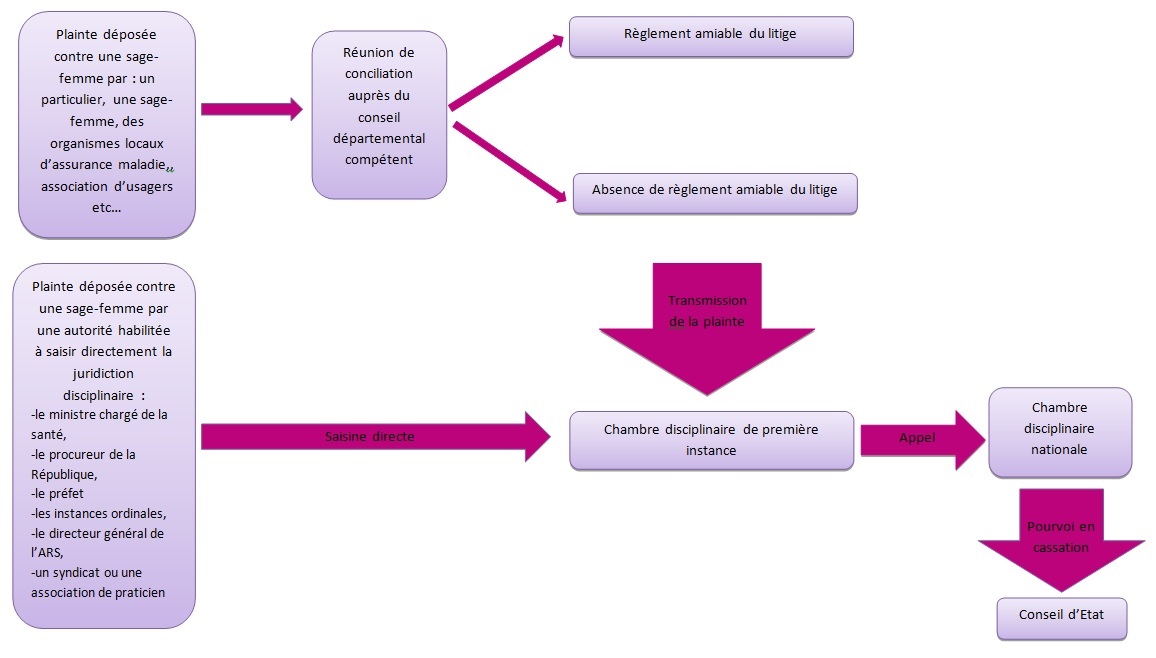

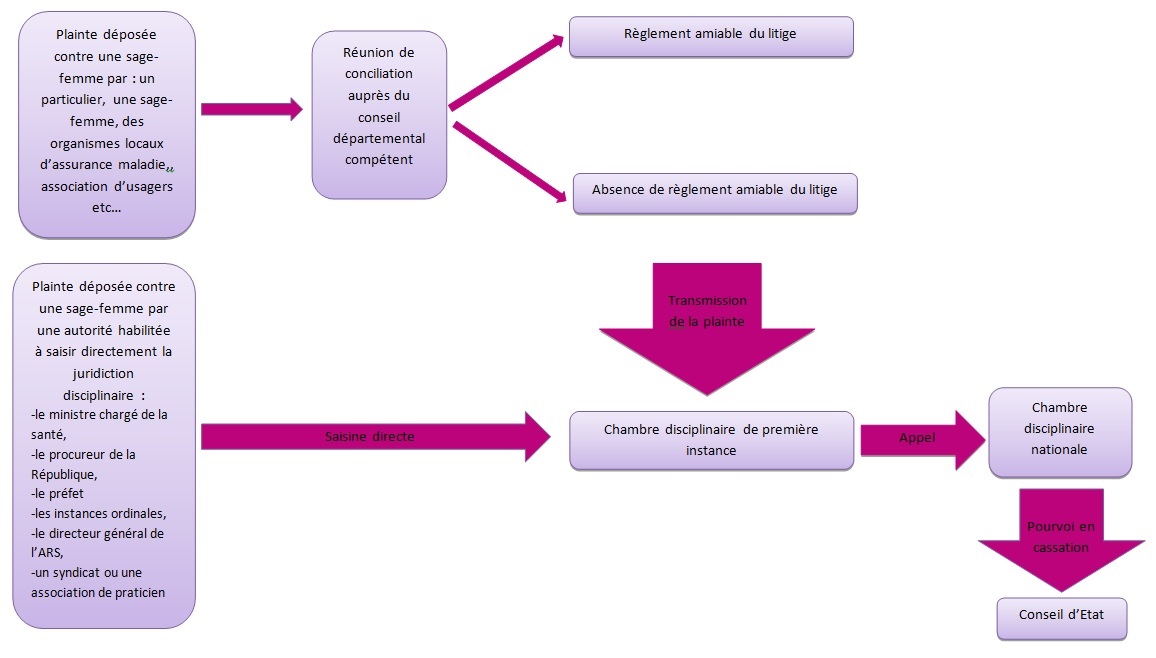

Une plainte peut émaner d’un particulier, d’une sage-femme, d’un organisme public ou de tout autre individu. Il s’agit d’un acte écrit par lequel une personne qui s’estime lésée par un comportement anti-déontologique d’une sage-femme, saisit l’Ordre des sages-femmes afin que des mesures disciplinaires soient prononcées.

La plainte doit être déposée devant le conseil départemental auprès du tableau duquel la sage-femme est inscrite.

Une plainte peut être formée à l’encontre de :

Cas particulier : les sages-femmes chargées d’un service public ne peuvent être traduites devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’état dans le département, le procureur de la République ou, lorsque les dits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l’Agence régionale de Santé.

Si la plainte dirigée contre une sage-femme chargée d’un service public est portée devant le conseil départemental, ce dernier organisera une réunion de conciliation. A l’issue de celle-ci, le conseil départemental, cas de conciliation partielle ou de non-conciliation, ne sera pas tenu de transmettre la plainte à la juridiction disciplinaire. Toutefois, le conseil départemental conservera la faculté, s’il le souhaite, au regard des faits, de déposer lui-même plainte à l’encontre de la sage-femme.

Avant toute saisine d’une juridiction disciplinaire, une réunion de conciliation entre le plaignant et la sage-femme visée par la plainte doit être organisée par le conseil départemental compétent.

La conciliation constitue un mode de règlement amiable des litiges dont l’objectif est de permettre aux parties de résoudre leur désaccord. Il s’agit de la phase dite pré contentieuse.

A l’issue de la réunion de conciliation, un procès-verbal de conciliation totale, partielle ou de non-conciliation est établi.

En cas de réussite (conciliation), il est mis un terme à la procédure disciplinaire.

En cas d’échec (conciliation partielle ou non-conciliation), la plainte est transmise à la juridiction disciplinaire. A cette occasion, le conseil départemental dispose de la faculté de s’associer ou non à la plainte.

En dehors d’une éventuelle conciliation, si aucune solution amiable n’a été trouvée, la juridiction disciplinaire instruit et juge l’affaire dont elle a été saisie.

L’instruction est écrite, inquisitoire (autrement dit menée par la juridiction), contradictoire et non publique. Les membres de la juridiction sont indépendants, impartiaux et tenus au secret de la procédure.

Les parties sont convoquées au jour de l’audience au cours de laquelle leur affaire est examinée devant la juridiction disciplinaire. Ils pourront présenter leurs observations et se faire assister ou représenter par la personne de leur choix.

Les sanctions pouvant être prononcées par les juridictions disciplinaires sont :

Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil interrégional, du Conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance et de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre pendant une durée de trois ans. Les deux dernières de ces peines comportent la privation de ce droit à titre définitif.

Après en avoir délibéré, la juridiction, en formation collégiale, adopte une décision motivée qui est rendue publique par voie d’affichage. Elle est ensuite notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

Les décisions adoptées par les chambres disciplinaires de première instance peuvent être frappées d’appel devant la chambre disciplinaire nationale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

Les décisions prises par la chambre disciplinaire nationale peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

A la suite d’un dépôt de plainte à l’encontre d’une sage-femme et avant toute saisine d’une juridiction disciplinaire, une réunion de conciliation entre le plaignant et la sage-femme est obligatoirement organisée par le conseil départemental compétent (autrement dit, celui qui a été destinataire d’une plainte dirigée à l’encontre de l’une des sages-femmes inscrites auprès de son tableau).

Il est constitué auprès de chaque conseil départemental de l’Ordre une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres.

Il s’agit ici de la phase dite pré contentieuse. La conciliation a pour but d’éviter la poursuite de la procédure disciplinaire.

L’objectif poursuivi par la conciliation est d’offrir la faculté aux parties de résoudre leur désaccord avec l’aide des membres de la commission de conciliation, Ces derniers, autrement désignés conciliateurs, ont pour mission de permettre la bonne conduite de la procédure de conciliation.

Les parties sont convoquées dans un délai d’un mois à compter de la date d‘enregistrement de la plainte. Durant la réunion de conciliation, elles pourront librement s’exprimer et pourront se faire assister ou représenter par la personne de leur choix.

A l’issue de la réunion de conciliation, un procès-verbal de conciliation totale, partielle ou de non-conciliation est établi. L’acte retranscrit les points d’accord et/ou les désaccords persistants entre les parties.

En cas de conciliation partielle ou de non-conciliation, la plainte est obligatoirement transmise à la juridiction disciplinaire.

La procédure de conciliation dite confraternelle peut être, sur demande d’une ou de plusieurs sages-femmes, mise en œuvre auprès du conseil départemental (du tableau auprès duquel l’une des sages-femmes intéressées est inscrite) :

Une réunion de conciliation est organisée auprès du conseil départemental compétent. Elle a pour objectif de faciliter l’émergence d’une solution négociée satisfaisante pour chacune des parties au conflit afin d’éviter tout action contentieuse ultérieure.

La réunion de conciliation sera tenue par un ou plusieurs membres du conseil départemental, lesquels ont pour mission d’aider les parties à mener la discussion et à trouver un terrain d’entente.

Les parties pourront s’exprimer librement durant la réunion. Ils pourront se faire assister ou représenter par la personne de leur choix.

A l’issue de la réunion, un acte écrit (prenant la forme d’un procès-verbal ou d’un compte-rendu) est rédigé. L’acte retranscrit les points d’accord et/ou les désaccords persistants ainsi que d’éventuels engagements pris par les parties.

L’autorité compétente pour statuer sur une demande d’inscription est le Conseil départemental du lieu d’exercice (résidence professionnelle).

Au préalable, le Conseil départemental vérifie que la sage-femme répond aux conditions suivantes :

Le Conseil départemental ne peut refuser l’inscription d’une sage-femme que sur le fondement de l’un de ses trois motifs. Sa décision doit être motivée.

Pour plus d’informations sur les démarches à réaliser, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/formalites-ordinales/inscription-et-radiation/

Non. L’inscription à l’ordre est une obligation légale pour exercer sur le territoire national. Une sage-femme peut décider d’arrêter son activité et se radier du tableau de l’ordre.

Précisons qu’une sage-femme radiée ne peut en aucun cas exercer des actes réservés à la profession.

Une sage-femme souhaitant exercer à nouveau après une radiation doit se réinscrire auprès de l’ordre compétent. En revanche, une sage-femme n’exerçant plus d’activité peut décider de rester inscrite à l’ordre. Elle reste soumise aux règles déontologiques de la profession et redevable de la cotisation ordinale.

Références : articles L4112-1 et L4112-5 du code de la santé publique.

Non, qu’ils soient qualifiés de « thérapeutiques » ou de « bien-être ».

La pratique du massage thérapeutique entre directement dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes.

Le massage « bien-être » pour les femmes enceintes ne s’inscrit pas dans le champ de compétences de la sage-femme et est assimilable à une activité commerciale, pratique prohibée par notre code de déontologie.

Oui. Rien n’empêche d’être inscrit aux deux ordres. La sage-femme peut néanmoins demander sa radiation du tableau de l’ordre des sages-femmes si elle n’exerce plus la profession.

En cas d’exercice en qualité de sage-femme d’une part et d’IDE d’autre part, les deux activités doivent être parfaitement distinctes et différenciées (cf. rubrique « équivalences, remplacement et activités accessoires » – « une sage-femme peut-elle cumuler son activité avec une autre sans lien avec la profession ? » ). Par ailleurs, l’inscription à l’ordre des infirmiers est obligatoire pour exercer la profession d’infirmier.

L’exercice de la profession sans inscription préalable constitue le délit d’exercice illégal de la profession de sage-femme (article L.4161-3 du CSP). Il s’agit d’une infraction pénale. En effet, l’inscription au tableau de l’Ordre est une condition obligatoire pour l’exercice de la profession de sage-femme (article L. 4111-1 du CSP).

Par ailleurs, lorsqu’une sage-femme exerce des actes réservés à la profession pendant la durée d’une interdiction temporaire d’exercice, le délit d’exercice illégal de la profession de sage-femme est également susceptible d’être caractérisé.